| Benvenuto! |

|

|

|

|

|

| Login |

|

|

|

|

|

|

|

photo4u.it - Articoli

|

|

E se Brunelleschi avesse indossato i pantaloni a zampa?

|

Avete presenti i pantaloni a zampa di elefante, quelli a vita bassa che andavano di moda negli anni ‘70?

Quanto ci sembravano inguardabili sul finire degli anni ’80, quando il punto vita si era alzato fino a raggiungere il seno e i polpacci erano talmente fasciati da far temere per la circolazione sanguigna?

Poi però qualche burlone, nei primi anni 2000, ce li ha riproposti.

E via di scampanature che più ampie non si può e pance e fianchi e schiene pericolosamente in vista.

Così in vista da far urlare all’oltraggio al pudore più di un bacchettone.

Però … ci sembravano di nuovo belli.

Che cosa ci piace?

Quel che è “alla moda”?

Quel che segue il gusto del momento?

O, ancora, quello cui l’occhio, alla fine, si abitua, a forza di vederlo?

Dopo oltre 600 anni (la data esatta è fissata al 1416) di visione secondo la prospettiva centrale monofocale, l’occhio si è così abituato, che il cervello “si è fatto persuaso” che la prospettiva sia un fenomeno fisico, anziché quello che in realtà è: una costruzione matematica, per la precisione geometrica.

Ma non è sempre stato così, anche se, dall’alto della nostra “concezione moderna del visivo”, siamo portati a pensare che nel passato, poveretti, non avevano ancora capito come fare poi, per fortuna, è arrivato Giotto, con una rudimentale concezione organizzata dello spazio tra pieni e vuoti, le sue prime vedute di scorcio … un’intuizione, si dice.

Per capire la reale portata della questione, bisogna andare sino alla radice.

La visione fisiologica è determinata da due occhi che si muovono incessantemente, per verificare e tenere sotto controllo quel che ci sta intorno.

Siamo anche dotati di un collo e di gambe, per spostarci in ogni direzione, alzarci in punta di piedi, abbassarci piegandoci sulle ginocchia …

Così, costantemente, modifichiamo il “punto di vista” e il nostro cervello costruisce l’immagine non in un unico istante, bensì in un lasso di tempo più o meno lungo, a seconda della durata dell’osservazione, sovrapponendo (come una serie di esposizioni multiple) le varie percezioni, frutto ciascuna del posarsi dello sguardo in un punto diverso.

Ma non basta.

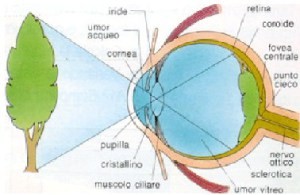

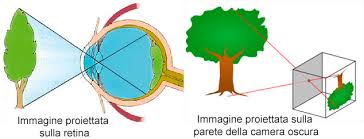

L’immagine si forma sulla retina: una superficie concava, situata sul fondo del bulbo oculare. Questo fa sì, tra l’altro, che linee rette vengano percepite come curve e, viceversa, le linee curve appaiano dritte.

Fig. 1. Immagine retina

Ah! E ancora una cosa!

La nostra percezione del circostante è influenzata dal nostro stato d’animo.

Da sempre l’uomo tenta di raccontare ai consimili il mondo che lo circonda.

A parole, certo.

Ma più spesso con la tecnica universalmente comprensibile della raffigurazione.

Per farlo deve confrontarsi con la tridimensionalità dello spazio reale e la bidimensionalità della sua rappresentazione su supporto.

E quindi decidere se prescinderne o renderne conto.

La scelta è determinata essenzialmente da ragioni culturali.

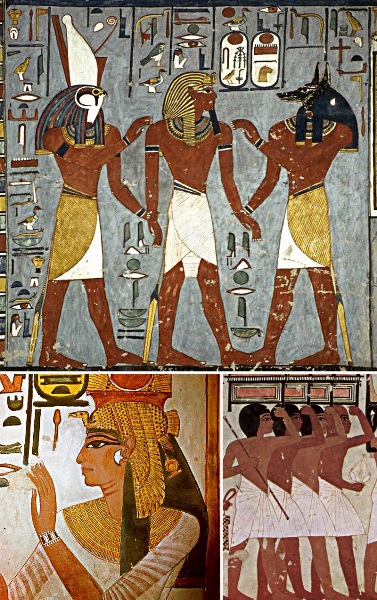

Gli Antichi Egizi, ad esempio, hanno una visione concettuale e astratta dello spazio e se ne fregano bellamente di rappresentarlo in modo “aderente”, quel che interessa è la coerenza della rappresentazione simbolica.

In sostanza dipingono non tanto quello che vedono, ma quello che già sanno della realtà intorno a loro.

Sistematicamente uniscono in un’unica forma la visione frontale e la visione laterale, ossia ciò che vedono e ciò che sanno degli oggetti.

Non perché non sappiano far diverso, ma perché vogliono fare così.

Ciò che si sa … ciò che si vede … Mi ricorda qualcosa … O meglio, qualcuno …

Fig. 2. Linea egizia

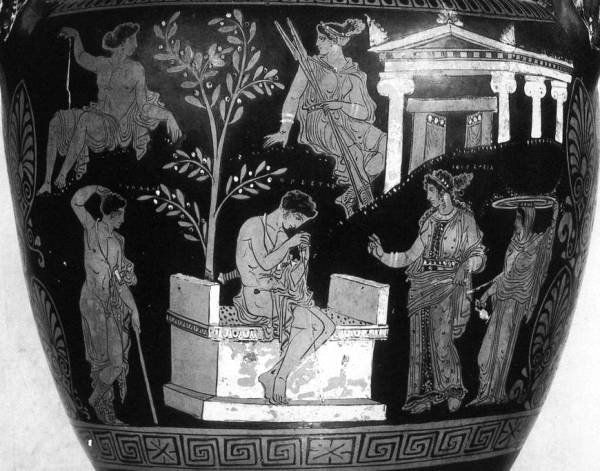

I Greci, invece, affrontano il problema di restituire “l’apparenza visiva” delle cose e lo fanno da un punto di vista filosofico.

Anche se tutto quel che è arrivato sino a noi è la pittura vascolare, tra l’altro, vicina alla visione fisiologica, essendo eseguita su superfici curve (che avessero contezza della visione fisiologica è certo, non si spiegherebbe altrimenti l’èntasi introdotta nella costruzione dei colonnati).

Si sa, però, che tentano la via dei grandi dipinti piani.

E deve trattarsi di innovazioni non da poco, una rivoluzione, se persino Platone, sostenitore dell’arte icastica (che riproduce cioè le cose quali sono, nelle loro proporzioni reali), si scomoda per tuonare contro il povero Agatarco, reo di mimesi (illusorietà), per aver cercato, con la tecnica del chiaroscuro (quella “skiagraphia” inventata da Apollodoro) di “fornire un’apparenza del reale” nelle scenografie realizzate per Eschilo.

Ma nulla di quelle tavole giunge fino a noi.

Ci restano le invettive del filosofo (che tra le pagine de La Repubblica e quelle de Il Sofista riduce in polpette l’artista – fa anche rima) e un recupero di Vitruvio, molti anni appresso.

Fig. 3 Cratere apulo

I Romani adottano, nei primi due Stili, un sistema ad “asse di fuga”, cominciando così a dar conto della sensazione di convergenza apparente su di un unico asse mediano delle linee orizzontali recedenti in profondità, se viste di scorcio.

A poco a poco ci si avvicina al concetto di punto di fuga, acquisito solo successivamente, grazie al concetto matematico-filosofico di limite.

Fig. 4 Pompei

Fig. 5 Pompei

Per meglio restituire una coerenza dello spazio, a partire dal Terzo Stile, abbandonano la pseudo prospettiva e ricorrono sempre più ad artifici che oggi definiamo “proto-impressionisti”.

Si introduce già in quell'epoca la prospettiva aerea, che utilizza variazioni cromatiche per dar conto dell’ispessirsi dell’aria man mano che ci si avvicina allo sfondo della scena ritratta.

Fig. 6 Pompei

Fig. 7 Pompei

Sino a tutto il Medioevo non si conoscono sostanziali progressi.

Ma il tempo passa, per fortuna, e ai pittori vengono in soccorso i matematici e i fisici.

Curioso no? qualcosa che con l’arte parrebbe avere poco a che fare …

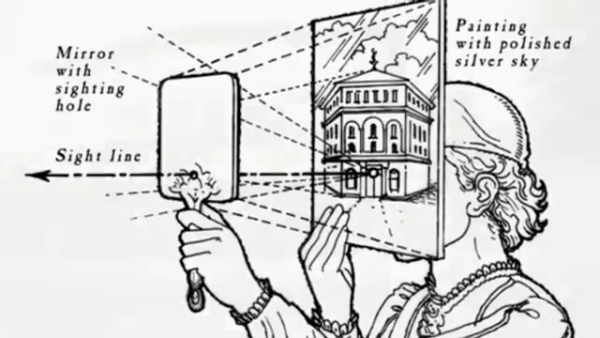

Durante il Rinascimento italiano, sempre alla ricerca di un sistema per rappresentare in modo coerente lo spazio tridimensionale sulla superficie piana, Brunelleschi si fa il più feroce dei carnefici.

Ipotizza, per prima cosa, di perdere un occhio e, poi, di spostare l’unico rimastogli nel bel mezzo della fronte.

Non pago, si preclude la possibilità di muoverlo, e già che c’è anche quella di girare il collo e, perché no?, di muoversi, privandosi delle gambe.

Ciclope tetraplegico e certamente “voyeur”, si costringe (e ci costringe!) da allora in avanti a guardare dal buco della serratura e a proiettare su lisci fogli bianchi le immagini.

Si comincia a capire dove voglio andare a parare?

Fig. 8 Brunelleschi e la prospettiva

Non è certamente un caso se si comincia a pensare alla camera oscura come sistema per riprodurre le immagini solo dopo la teorizzazione della prospettiva lineare monofocale (ne avevo già accennato qui >>> ).

Fig. 9 immagine retinica e immagine camera oscura

Una volta compiuto il miracolo della macchina per fare le immagini, la magia della macchina fotografica, che cosa rimane in mano ai pittori?

Possono continuare a produrre immagini a mano della realtà che li circonda, denigrando il nuovo potente mezzo a disposizione, ben sapendo tuttavia che nella fedeltà all’originale non è secondo a nessuno.

E alcuni lo fanno, infatti.

Nascono così le diatribe fra arte e fotografia, fotografia come arte, stili fotografici – lo Stile pittorico, la Sachlichkeit (da non confondere con la Neue Sachlichkeit, che è un movimento pittorico) ben presto degradata a Süßlichkeit - "sdolcinatezza" (già nel 1929, a poco più di un anno dal suo battesimo, i suoi stessi padri – Renger-Patsch in testa – la rinnegano), sfociata poi nello Stile documentario in America e nell’Obiektivität nel Vecchio Mondo, cioè nella rivendicazione di uno stile puramente fotografico, da parte di August Sander, Walker Evans, Berenice Abbott, Tina Modotti e via via, fino al Gruppo F64 di Ansel Adams e compagni …

Oppure possono tentare nuove vie.

Magari anche percorrendo vecchie strade.

È un fatto che il contraccolpo, fortissimo, alla tradizione accademica sia stato dato dalla possibilità di “fare a macchina” perfette copie della realtà.

Alla ricerca di qualcosa che la macchina non potesse riprodurre, complice il fermento, anche filosofico e scientifico, degli inizi del “Secolo Breve”, gli artisti (e su questo termine tornerò) iniziano a interrogarsi.

Nascono gli Impressionisti, che giocano con la luce e cercano di riprodurne le mille e mille sfaccettature.

Nascono le avanguardie e l'arte concettuale, che cercano di andare ancora oltre.

La pittura a poco a poco diventa un’arte di “riconoscimento”.

Se non sapessimo come sono fatti una sedia, una brocca, un violino … difficilmente riusciremmo ad averne conoscenza attraverso i quadri di Braque e di Picasso.

Se non sapessimo che sensazione dà ascoltare un determinato brano musicale, difficilmente riusciremmo a capire che cosa sta facendo Kandinsky.

Ma, già sapendo di che cosa stiamo parlando, possiamo “riconoscere” quegli oggetti in quelle forme così distanti dalla realtà, quelle sensazioni in in quei colori, in quelle geometrie.

Si comincia a pensare di dipingere non tanto quello che si vede, ma quello che già si sa della realtà.

E questo vale per i Cubisti, che sistematicamente uniscono in un’unica forma la visione frontale, ossia ciò che vedono, alla visione laterale, quel che sanno degli oggetti.

Non perché non sappiano far diverso, ma perché vogliono fare così.

Gli Astrattisti e i Surrealisti, dal canto loro, con modalità diverse, cercano di riprodurre le sensazioni che la conoscenza delle cose stimola …

Ciò che si sa … ciò che si vede … Mi ricorda qualcosa … O meglio, qualcuno …

by Teresa Zanetti\Redazione photo4u.it

Bibliografia:

1) Erwin Panovsky: Perspective as a Symbolic Form, tr. Christopher S. Wood, ed. Zone Books

2) Agostino De Rosa: “In obscurum coni … acumen”, Sui termini skenographia e skiagraphia nel mondo classico, in Engramma n. 150, Ottobre 2017

|

|

|

|

Autore:

lodovico -

Inviato:

Dom 09 Dic, 2018 11:01 pm |

Un articolo denso di spunti che meritano ulteriori approfondimenti!

Per mie ragioni personali avevo deciso di non lasciare più alcun post in questo forum.

Ma vedere questo tuo contributo così intrigante ed intelligente senza alcun riscontro mi duoleva sinceramente!

Quindi eccomi qua!

Bel lavoro Teresa. Spero che ne seguano altri di pari caratura perchè un Forum ha bisogno di belle immagini ma anche di qualche mente pensante che suggerisca una strada per decifrarle!

Un abbraccio a tutti!  |

|

|

|

Autore:

Klizio -

Inviato:

Lun 10 Dic, 2018 5:00 pm |

Tere, sai che non ho la tua preparazione e la tua Qultura.

Però, come Lodo, anche io ho ritenuto giusto lasciarti queste mie poche righe.

Splendido piccolo saggio, che ci mostra in pillole il percorso della prospettiva artistica della raffigurazione di una realtà che dal mero documentarismo diviene rappresentazione creativa del mondo e delle sensazioni: "Se non sapessimo che sensazione dà ascoltare un determinato brano musicale, difficilmente riusciremmo a capire che cosa sta facendo Kandinsky".

Tutta la tua analisi è molto istruttiva e lineare, denota una grande padronanza degli argomenti e notevole capacità di sintesi.

Tutta la prima parte però assume un suo perché grazie ai capoversi finali (che sicuramente starai meditando di approfondire) sull'esito del rapporto tra pittura e fotografia:

"Una volta compiuto il miracolo della macchina per fare le immagini, la magia della macchina fotografica, che cosa rimane in mano ai pittori?

Possono continuare a produrre immagini a mano della realtà che li circonda, denigrando il nuovo potente mezzo a disposizione, ben sapendo tuttavia che nella fedeltà all’originale non è secondo a nessuno."

"E alcuni lo fanno, infatti. ...... Oppure possono tentare nuove vie."

Prosegui poi con l'evidenziare le conseguenze di questo impatto, gli impressionisti, il cubismo, l'astrattismo, oppure la pittura metafisica, il dadaismo, il surrealismo e così via.

E la fotografia ? la fotografia rimane pura e semplice "macchina del reale"? o anch'essa, in un gioco di prendersi e rincorrersi a vicenda, trae spunto dalla pittura per disarticolare il reale e puntare sul riconoscimento ?

Aspetto con ansia i tuoi prossimi contributi Tere.

SEI OSSIGENO.

|

|

|

|

Autore:

teresa zanetti -

Inviato:

Dom 16 Dic, 2018 11:15 pm |

Lodovico, Nicola, grazie del vostro passaggio e dei vostri pensieri sotto queste riflessioni.

@Lodovico: si sente la tua mancanza, sai?

Spero sempre di trovare un tuo japonisme surréaliste in critica ...

Un caro abbraccio a entrambi.

Buon tutto

Tere |

|

|